1

李阳请我写篇文章,聊聊我对这个周期的看法。

因为我是他所认识的人里,

为数不多看好这个周期的人。

这让我觉得很奇怪,有什么理由不看好呢?

这很像是种了果树,根在长,枝在长,叶在长,只是还没结果实而已。

如果你只盯着果实,那将会是漫长的痛苦。

币圈大多是投资者,很容易陷入这种没有果实的悲伤里。

我觉得大可不必,

生长是需要时间的,连农民都知道果树不是一天长成的,更何况我们今天种下的是一些从未有过的新物种,更需要我们的耐心和爱。

2

17/18 年我们经历了一场 ICO 的浪潮,

诞生了无数的山寨币、空气币、骗局。

当时许多人认为 crypto 走上了歧路,羞于提起这段历史。

人们心想,crypto 是一个伟大的、改造社会、拯救人类的东西,居然被用来发行这些没有意义的代币,甚至是骗局,太失望了。

有些人直到今天也是这么认为的。

然而站在今天回头看,我们会得出完全不同的结论。

正是这场投机浪潮带来的大量用户,直接推动了以太坊基础设施的发展,我们获得了更好的钱包、更好的RPC节点、更好的开发者工具、更多对于扩容的探索;

正是这场浪潮中创造的大量长尾资产,它们的交易借贷等金融需求,催生出了我们今天繁荣的 DeFi 生态。

甚至于我们可以说,17/18年是以太坊生命历程中,最重要的时期。

我们应当从中学到,每一个阶段都有它自身的意义,不要着急用当下的眼光去判断它。

3

前天 Arweave 发布了一个有趣的东西。

传统的 crypto - AI 交互有点像预言机模式,比如 Autonolas,AI 会在链下进行计算,然后将结果写入区块链。

而 Arweave 由于它特殊的合约机制,你可以将整个大模型存储在合约内并执行,实现链上原生 AI 与资产的交互。这不仅消除了中心化的风险,还增强了可组合性。

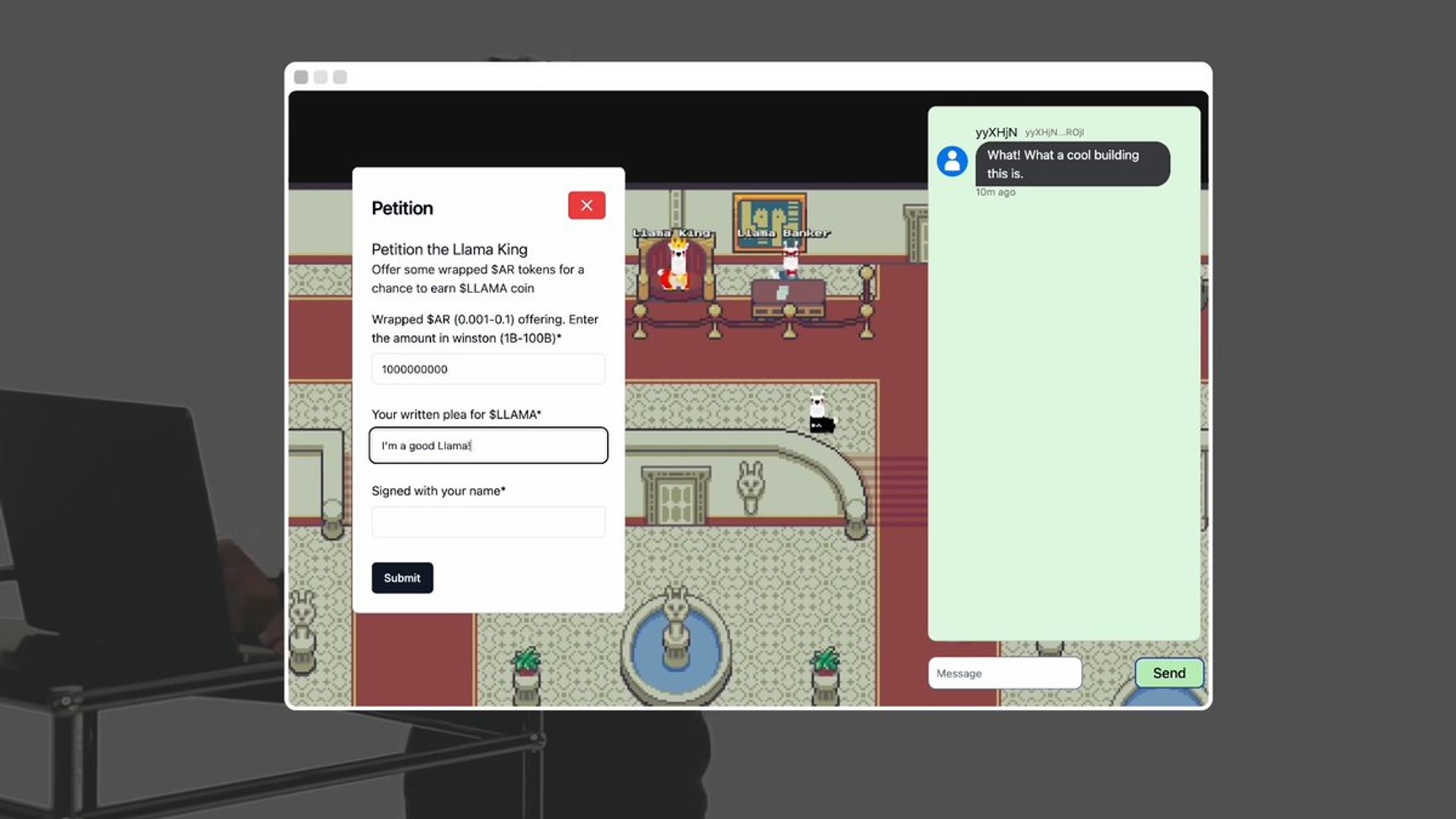

官方给出的示例很有意思。它们做了一个游戏,游戏里发行了一种“羊驼币”,你可以找到羊驼国王,用你真实的资产($AR)来换这个羊驼币,但至于他给不给你这个币,完全取决于他的意愿。这个国王就是 AI 控制的。

完全由 NPC 控制的资产发行,这是过去无法想象的。但显然,它并不仅限于此,未来还有更多可能性。

4

聊这些并不是要聊 Arweave,这不过是我们这个周期许多进展中的一个。

在游戏上,过去一年我们获得了更多真正可玩的全链游戏,和许多更好的工具;

在社交上,我们经历了将人代币化的 Friend.Tech,和完全去中心化的社交网络 Farcaster 等一系列项目;

在内容上,我们看到 Bodhi 试图将一切内容资产化,来构建一个基础 layer;

在 AI 上,我们获得了 Autonolas 等各种 AI agent ,再到 AO 的 AI 模块;

在 Meme 上,我们见到了大量的新代币,甚至大量的用户自己创建的 Meme coin,以及降低 Meme coin 发行门槛的工具(如 pump.fun)。

上述这一切,过去一年发生的所有这一切,本质都是相似的。我们可以清晰地看到,crypto 在逐渐延伸到外围其他事物上。这些事物本身也是虚的东西:游戏/人/关系/内容/AI/Meme,只是对于 crypto 该如何与它们交互,人们还在探索中。

不要问“这有什么意义”,万物的生长都有其意义,当下的我们还无法领悟,但最终我们都会明白。

不要问“什么时候有 mass adoption”,唯一可以肯定的一件事是,当真的有了 mass adoption,你会怀念那个尚未 mass adoption、万物萌发的时代。

这就是最好的周期,拥抱这个过程。

– 发布于橙皮书 #269期