今年看了不少访谈,我发现好的访谈和差的访谈有一个区别。

差的访谈在聊完 A 后,通常会转向聊 B,然后再聊 C。

而好的访谈通常是聊完 A 后,再深入聊 AA(细节/原因/动机/问题),甚至再深入聊 AAA。

今年看了不少访谈,我发现好的访谈和差的访谈有一个区别。

差的访谈在聊完 A 后,通常会转向聊 B,然后再聊 C。

而好的访谈通常是聊完 A 后,再深入聊 AA(细节/原因/动机/问题),甚至再深入聊 AAA。

前两天从 Poly Network 盗走 6 亿美金的黑客,史无前例地用转账附言的方式跟大家聊天互动。我读了大家发送的消息和黑客的消息,非常有趣,组合在一起堪称大型现代行为艺术。

中午做了个小页面来方便地读他们的对话,点击这里。

“前苏联时代的火箭引擎设计图大概有1000多种,每个都宣称能够飞上太空,但是如果设计太复杂根本无法量产的话,根本不能算是设计。”

– Elon Musk 谈设计与制造

恒大地产在创业初期采用了一种低价策略,开盘比当地均价低20%,然后快速售出回笼资金。这种策略使得销售异常火爆,原本名不见经传的地产公司,销量很快攀升到了广州市的第二名。以至于当时的广州楼市流传着这样一句口号:

「恒大地产 “开盘必特价,特价必升值”」

这话我听着耳熟,这不就是币圈项目公募时的状态吗。果然大家对于抢购低价资产都毫无抵抗力。

印尼著名说唱歌手 Rich Brian 的所有作品都是用英语创作的(比如这个 2 亿播放的视频)。他 10 多岁时仅仅通过看海量的 Youtube 视频,就学会了流利的英语:

(主持人:听说你是看 Youtube 学会英文的,你到底看了多少啊?)

“基本是每天都看,我什么都看,其实并不是那种上课教英语的视频,而是比如(数码产品)开箱测评,游戏解说和通关视频……”

“我曾经是一个魔方玩家,我看了很多魔方教学的视频,都是英文的,这让我熟悉了这门语言。某天我在思考一件事情,我突然意识到我在用英语思考,然后我就想‘这太酷了’,我得继续学这门语言……”

拜登政府最近正在通过一项一万亿美金的基础建设法案,其中有一些条款涉及到加密货币行业。Compound 的首席顾问律师 Jake Chervinsky 在推特上对此做了一些总结和提醒,简单翻译了一下,下面是中文:

1/ 美国基础建设法案的情况是这样的。

增加了一个新条款,扩大了税法对 “经纪人(broker)” 的定义,几乎涵盖了加密货币中的每一个人,包括矿工等非托管人(non-custodial),迫使他们都要对用户做KYC。

这不是一个演习

2/ 该法案扩大了 “经纪人” 的定义,涵盖了 “任何(为获得报酬)负责并定期提供任何实现数字资产转移服务的人。”

之前的草案里写 “即使是非托管人 …

原文链接:https://www.paradigm.xyz/2021/07/twamm/

作者:Dave White, Dan Robinson, Hayden Adams

本文介绍了一种新型的自动做市商,即AMM,帮助以太坊的交易者有效地执行大额订单。

我们称之为时间加权做市商(time-weighted average market maker),或 TWAMM(发音为 “tee-wham”)。

它的工作原理是将长期订单分解成无限多的极小订单,然后在一个恒定乘积AMM里平滑地、逐渐地执行这些它们。

假设 Alice 想在链上购买价值 1 亿美金 …

我们今天在组织里,要花很多力气琢磨如何激励员工,如何约束员工,如何促进交流,如何减少人与人的政治问题。

但我怀疑,这一切是否都是在一个错误的系统上反复打补丁,因为这些事情都与组织本身有关,而跟它的业务无关。理论上,如果有一个系统统一地解决这些问题,而组织本身专注于业务,会高效得多。

之所以这么想,是受到了区块链项目的启发。

在以太坊上,要转账1亿美金,只需要一行代码,而传统金融中,可能需要上百万行代码,有无穷无尽的可靠性、安全性问题需要你去解决,稍有不慎,资产就出问题了。

之所以有这种差异,是因为在以太坊上你不需要考虑这些问题,系统已经帮你解决了这些问题。系统向你承诺了你的每句话都会被执行,你便不需要再去考虑非常底层的安全性,你可以完全专注于业务本身。

这就是为什么许多 DeFi 项目的代码量只有传统金融的 1% 都不到,因为其他那 99% 实际上都是无用功。

我怀疑组织中也会发生类似的变化,即和组织有关的问题,会被系统解决,而组织本身专注于业务。

之所以过去没有,而今天有了可能,我认为是以前不存在这样的工具。

过去的工具,无论是制度、理念,还是工具,都依赖于人去实施。而人是不稳定的因素,人与人、人与组织之间,随时可能出现利益不对齐的情况,这是许多问题的根源。

区块链的出现,使得一个系统不依赖“人”也能运行。

比如比特币的挖矿机制,矿工们可以看作是一家叫做“比特币公司”的员工,这些人维护着比特币网络的安全运行,而这个公司却没有领导,也没有任何章程制度,唯一存在的是比特币中挖矿机制的代码。这些代码对齐了所有矿工的利益,如果你不好好挖矿,唯一的结果就是少赚钱。这个系统运行至今且超过了万亿市值。

比特币的例子,说明了“由底层解决组织问题,而组织本身专注于业务”是存在的、可行的,只是它还不通用而已。

未来是否会有更通用的系统存在,从系统层面解决组织内问题,激励大家对齐利益,专注于业务?我相信一定会有,虽然现在还不知道那是什么。

在许多热血漫画中,主人公受到刺激后,都会热血爆棚发挥出超常的能力战胜对方。

但在《强风吹拂》中没有,完全没有那种靠临时发挥就超越强者的情节。

倘若你在长跑中,受到刺激,就开始加速热血狂奔,只会让你提前耗尽体力,在后续的路段中落得下风。

所以在长跑中,大家都是在跟自己战斗,目标是跑出自己最好成绩,而不是试图去跑赢一个原本实力就比自己强很多的人。

这和人生有点像。

人生也是一个长跑,受到刺激后短暂地迸发出一些激情,那并不足以改变整个长跑,真正的对手是自己,要时刻跑出自己最好的状态。

这也好像,前一晚没睡好,第二天你没法通过热血意志来达到工作高效,你唯一能做的是好好睡一觉。

同时,长跑只能靠平时的练习,人生也一样,你不能在某个当下捶胸顿足说“你居然看不起我”,你得靠平时的认真和努力。

Vitalik 讲了个有点好笑的故事。

他在 2016 年时买了 25,000 美元的狗币(Doge Coin),那会狗币还没什么人关注,“我很担心要怎么跟妈妈交待自己买了个啥,因为这玩意儿除了一个狗头像外真的啥也没有”。

结果这笔交易成了他最成功的一笔投资。

去年新冠时他在新加坡,有一天狗币突然从 0.8 美分涨到了 7 美分,他意识到自己有钱了,然后美滋滋地卖掉了一半,套现了 430 万美元。

那天下午,狗币又从 7 美分掉到了 4 美分。能成功在顶部套现,他当时感觉自己的交易操作真是太牛逼了:

“I remember just feeling like I was such an amazing trader…”

结果狗币接下来一路涨,从 4 美分涨回了 7 美分,然后涨到了 50 美分。“它变成了现象级的,很多人连以太坊都没听过,但去买了狗币,这是我没想到的”。

听V神讲这个小故事,我发现他有一种特殊的幽默感,他后面还讲了很多故事,都有点好笑。同时我发现他也是凡人,原本觉得他是一个圣贤、一个理性的机器人,如今意识到其实他和我们一样,也是一个看到币价涨了会美滋滋的平凡人。

我今天看到一篇文章,一个以太坊核心开发者谈他们的学徒计划。其中有段话很有趣:

通常来说,那些渴求权力的人正是你不希望他们大权在握的人。我想对 「核心开发者」 这个头衔来说也一样。如果要有一个正式的名册,那随之而来的就是权力以及贪求权力的人。

在这件事上,一个有趣的案例是最近一个利用 token 来管理 gas limit 的提议。我直接说,我是非常反对这种提议的,理由有很多,但其中一个正与 「核心开发者都是谁」 有关。该提议中包含了 「将分发 token 给核心开发者并让他们可以用 token 来表达自己对 gas limit 的想法」 的措辞。

从表面上看,这不无道理。有一群人被叫做 「可信开发者」;他们都对协议很熟悉;那我们就给他们一些 token,让他们能够参与治理吧。很顺理成章是吧?

并不。

这正是让 「核心开发者」 的头衔正式化可能自然带来的负面效果。向正式具有这个身份的人发放具有经济价值的 token,也让获得这顶帽子变得更有吸引力。在这个例子中,如果这个提案最终通过了,所有现在具有这个头衔的人都会收到这些治理代币。而 token 具有经济价值。这就给 「核心开发者」 的头衔赋予了直接的货币价值。

对我来说,强烈反对正式定义这个团体的主要原因之一就是避免这种情形。就我所知,维持这个团体对正确的人的吸引力的最好方法,就是尝试和维持现状:根据非正式的社会规则,根据其人的技能和对协议的持续贡献,把人吸纳进这个团体。

他意思就是说,如果你对于“核心开发者”这个头衔有额外的经济奖励,那么它就不会吸引到正确的人。

我完全认同这一点,这也恰恰是我认为 BSC 不行的原因。BSC 在这方面就是完美的反例,他吸引的都是单纯逐利的开发者,长期来看并不会真正让一个公链好起来。

“Peter Thiel 提出了一个典型的概括性意见,即人工智能在某种意义上是一种左翼思想 —— 集中式机器做出自上而下的决定,但加密货币是一种右翼思想 —— 许多分布式代理,人类和机器人,做出自下而上的决定。”

“我认为这是有道理的。从历史上看,科技行业一直由左翼政治主导,就像任何创造性领域一样,这就是为什么你看到今天的大型科技公司与民主党如此交织在一起。Crypto 可能代表了一个全新的科技类别的诞生,它确实是右翼技术,它更激进地去中心化,并且更加适应创业精神和自由交易。如果你像我一样相信世界需要更多的科技,你会看到科技世界可以做的事情飞跃性地增长。”

– Marc Andreessen, A16Z 创始人

新文化运动的著名刊物《新青年》杂志,在当时的销量其实少得可怜,1916 年在成都的销量只有 6 本,鼎盛时期全国销量也就 1 万 5 千本,远少于当时的商业刊物。

但是它却深深地影响了当时的年轻人。

毛泽东说他年轻时曾寄希望于梁启超、康有为这些人,直到读到新青年,才放弃这种幻想,转而开始关注陈独秀、胡适这些人。

周恩来也说他上学时,“晨起读新青年,晚归复读之”,这本杂志打破了他的很多谬见。

这让我想到一些区块链媒体。我的朋友李阳做的 橙皮书,连更三年后,现在一篇文章能有 2k 的阅读都已经很好了。Bankless 这种大咖云集的顶级干货媒体,订阅者也才不过 3300 人。

炒币媒体随便发个币价预测,就可以有几万阅读,何苦做一些大众不看的东西?现在我意识到,好媒体不需要那么多读者。

他们的读者里,注定会有不少在未来翻云覆雨的大人物,一个媒体能影响到一两个这样的人物足矣,更何况可能远不止一两个。

今天看了冲浪普拉斯的上海家化与中国平安大战的那一期(上集、下集),我脑海中第一个跳出来的居然是段永平。

葛文耀能把上海家化做到那么大规模,能力肯定是一流的。但上海家化三次被政府干预,三次差点死掉。后来国企改革后引入大股东中国平安,结果纠纷不断,还把自己搞走了,公司也陷入衰退。

单看这件事还看不出什么,但我却想到了段永平。

同样是能力出色的人,段永平在90年代把小霸王做到如日中天后,因为股份制改革不顺利,他果断离开了这家国企,创办自己的公司步步高。步步高做大规模后也并没有上市,也没有遇到资本纠纷。自己做得差不多了,就退休跟巴菲特学习做股神去了,公司交给继任者也做得越来越好。

相似的能力,相似的开局,截然不同的路径和结局。我想能力以外,也许还有另一种聪明。

在评价离开小霸王这件事时,段永平曾经说:“错误的事情要停止,代价再大也是最小的代价”,另外他还常引用芒格的话:“如果你知道你会死在哪里,别去那里就好了”。

大多数技术都倾向于把工人自动化,而区块链则让中心的平台自动化。区块链不是让出租车司机失业,而是让 Uber 失业,它让司机可以直接与乘客进行合作。

“Whereas most technologies tend to automate workers on the periphery doing menial tasks, blockchain automate away the center.

Instead of putting the taxi driver out of a job, blockchain puts Uber out of a job and lets the taxi drivers work with the customer directly.”

– Vitalik Buterin

我很惊讶地发现,原来 Flashbots 的 MEV Auction,也是V神参与提出来的 idea,参考 2020 年的 这篇帖子。

其实许多项目都是这样诞生的,比如 Uniswap,就起源于 Vitalik 2016 年发在 Reddit 上的 一篇帖子。甚至有人说:

“所有的以太坊项目,你都可以从 Vitalik 的博客里找到源头。(All Ethereum projects can be found first in a Vitalik Buterin blog post)”

这让我觉得很有趣,作为公链创始人,Vitalik 一直在做自己该做的事情:布道和启迪,具体的实现都是 “凡人” 在做。你常听他讲的句式就是类似于 “这里有个问题,我觉得可以这样解决”、“我觉得可以有一个这样的东西”……

BTW,或许未来那些将被社区化的项目,也应该这样治理。

UC Berkeley 在今年春季开了 DeFi 课程,在加密金融领域,业界果然一直领先于大学。

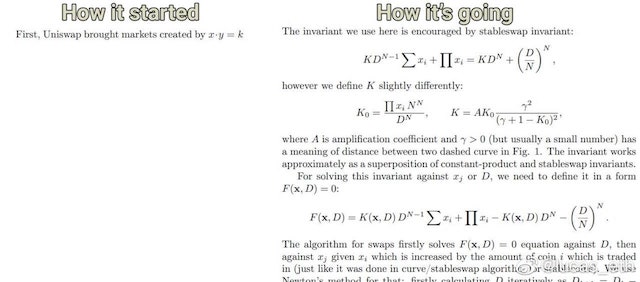

Curve v2 的白皮书很复杂,用了很多公式,大家都抱怨看不懂。

它那样可能会有一个问题。crypto 很重要的一点是产品的开放性,别的产品能构建在你的产品上,大家互为基础设施。所以简单也是个优势,这样别人更容易理解你在做什么。反之,过于复杂则不容易协作。

比如,我其实觉得 Uniswap v2 是不错的产品,它极其简单,涌现出了许多构建在其之上的产品。更复杂的 v3,对用户确实不错,但对于要与之共同构建一些东西的第三方来说,就比较困难。设想如果它先出的不是 v2,而是 v3,那会不会有流动性挖矿这种东西被发明出来?我觉得不好说,会很难,要考虑特别多东西。

1. 前一阵我在看 Compound 创始人的一个分享,我女朋友凑过来看了一会,说:

“这人也太淳朴了,不像你们币圈的人啊”

我说:“你说对了,我们币圈里最牛逼的项目,都不是投机的人做出来的。”

Bitcoin、Ethereum、Uniswap、Compound… 这些项目,都不是想要捞一笔的人做出来的,他们的作者要么是理想主义者,要么就是踏实做事的人。

2. Uniswap 的创始人 Hayden,曾经自己买过点 ETH,后来以太坊基金会也投了一些 ETH。但所有的 ETH 在做 Uniswap 的那两年里都被花光了,除了代码审计,都是用来付房租和买吃的。这个让我比较意外,谁能想到最大的 DeFi 项目创始人,项目上线前手里一点 ETH 都没有。

我们都知道 ETH 最终会涨,你是愿意把它留在手里然后变富,还是换成生活费、投入到前途未卜的项目中去?

这是一个赌博。Hayden 自己也说:“我感觉幸好我赌对了。”

3. 橙皮书曾经发过一篇 Dodo 创始人雷达熊的文章。让我印象深刻的是,他从业多年终于悟出来一个道理:在 DeFi 领域,“permissionless” 是最重要的,比 “好用” 更重要。背后的逻辑大家可以去看那篇文章。

有趣的是,没过几天,我看了 Uniswap 创始人的访谈,他回顾 17 年构思 Uniswap 最初的想法时说:

“以太坊吸引我的点是它的底层属性:不需要信任、不会被下线、不需要许可。可是你看当时比较大的 DEX(去中心化交易所),比如 EtherDelta、IDEX,他们其实并不符合这些属性。”

“于是我开始想:怎样在以太坊上做一个具备以太坊同样属性的项目呢?(what is it like to build on top of Ethereum that has the same properties Ethereum itself that everyone cares about.)”

我听到这里一惊,这不就是 Dodo 创始人花了好几年才弄明白的道理吗?

一个 17 年入行的新人,在进入行业的第一天,就悟出了别人在这个行业好几年也没有悟出的道理,最后能做成,我不意外。

最近泡在 Bankless DAO 的群组里,忽然意识到英语很重要。

如果英语不好,连 Meeting 都参与不了,更别说组织一个 DAO 了。

英语在 crypto 世界将会是一个普遍的问题。原因是Token 的发行一定是全球化的,DAO 多半也是全球化的,大家的语言肯定是英语,不会是中文。中国人日本人在这块就很吃亏。

对组织者而言,英语基础必须要好。